Selama ini, mengukur kepuasan pasien merupakan hal yang lazim dilakukan manakala sarana pelayanan kesehatan ingin mendapatkan informasi dari pelayanan yang telah diberikan ke pasien. Perlu diketahui bahwa pandangan dari sisi pasien sama pentingnya dengan perawatan itu sendiri. Ekplorasi dari pengalaman pasien dapat mengungkapkan sisi mana yang menjadi kelemahan dari pelayanan yang kita diberikan. Tidak terkecuali untuk pelayanan pasien kanker, karena seorang pasien kanker tidak hanya menderita penyakitnya tetapi juga mengalami trauma mental, penderitaan, stres, ketidakpastian, dan kecemasan yang substansial.

Di era ini, ketika seseorang berbicara tentang inovasi dan kemajuan teknologi dalam ilmu kedokteran, dasar dari semua perkembangan yang memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Sama pentingnya untuk menentukan apakah pasien puas atau tidak puas dengan perawatan yang diterimanya. Kepuasan pasien kanker merupakan pertimbangan penting karena sangat mempengaruhi kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Kepuasan pasien juga menunjukkan sejauh mana kebutuhan perawatan kesehatan klien terpenuhi dengan persyaratan pasien. Terlebih karena pasien membawa harapan tertentu sebelum kunjungan mereka ke rumah sakit sehingga kepuasan atau ketidakpuasan yang dihasilkan adalah hasil dari pengalaman mereka yang sebenarnya.

Mengenai perawatan kanker, berbeda dari perawatan penyakit lainnya. Lebih dari itu, karena, dalam beberapa kasus ada yang “perawatannya tidak dapat disembuhkan.” sehingga dalam memberikan layanan perawatan kesehatan kepuasan pasien tidak dapat diabaikan, seperti halnya kualitas perawatannya, bahkan penyembuhan penyakitnya. Terutama, ketika datang untuk melakukan perawatan kanker, kepuasan pasien harus diprioritaskan, karena pasien kanker tidak hanya berjuang dengan penyakitnya tetapi juga dengan penderitaan mental, trauma, kendala keuangan, ketidakpastian hidup, dan sejenisnya begitu banyak hal lainnya bahkan masalah kritis yang mempengaruhi kesejahteraan pasien kanker.

Sebuah penelitian mencoba mengeksplorasi kepuasan pasien kanker di rumah sakit khusus yang menyediakan layanan onkologi di Odisha-India, penelitian dilakukan dengan model transformasi triangulasi data cross-sectional dengan design mixed methode (Quant+Qual), data menunjukkan bahwa kepuasan umum pasien adalah 60%. Skor yang paling tinggi diperoleh untuk komunikasi dokter. Temuan kualitatif mengungkapkan bahwa perjalanan ke tempat yang jauh untuk penyakit ringan, masa tunggu, dan kurangnya layanan di fasilitas perawatan primer adalah alasan ketidakpuasan pasien.

Disadari atau tidak, bahwa ketrampilan komunikasi dokter ternyata berkontribusi pada tingkat kepuasan pasien, sehingga dapat memotivasi pasien untuk mematuhi prosedur perawatan. Masa tunggu terkait penjadwalan janji temu yang efisien dan manajemen yang baik dapat mengurangi waktu tunggu yang lebih lama. Penelitian ini menunjukkan Mayoritas responden melaporkan bahwa seorang dokter khusus ditunjuk, selama kunjungan tindak lanjut, dalam kasus ketidakhadiran dokter yang ditugaskan tidak dihadiri oleh dokter pengganti melainkan diminta untuk menunggu sampai dokter yang ditunjuk tersedia atau diminta untuk membuat janji lain. Sedangkan jarak dan lokasi sangat jauh.

Mengenai Jarak dan lokasi, menjadi faktor pendukung ketidakpuasan pasien karena mengalami kesulitan dalam perjalanan dari tempat tinggal menuju ke rumah sakit kanker. Bahkan ada yang mengalami kehilangan/pemotongan gaji di tempat kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan yang sudah disepakati dan biaya transportasi dan makanan yang tinggi. Kurangnya layanan di fasilitas perawatan primer juga merupakan alasan ketidakpuasan pasien, hal ini terlihat bahwa hampir semua pasien tidak mendapatkan layanan tindak lanjut di pusat perawatan primer karena dirujuk atau disarankan untuk mengunjungi rumah sakit kanker bahkan untuk penyakit ringan seperti batuk dan pilek.

Berdasarkan peneltian di atas bahwa penting untuk menilai kepuasan pasien agar dapat meningkatkan layanan kesehatan, serta dapat juga bertindak sebagai parameter untuk memahami apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Sehingga kedepan berdasarkan hasil temuan yang ada dapat melakukan perubahan sehingga kualitas pelayanan kanker mengalami perubahan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Penulis: Andriani Yulianti, MPH

Referensi: Toomey et al. (2015). The Development of a Pediatric Inpatient Experience of Care Measure: Child HCAHPS. PEDIATRICS 2015:136;360, number 2. DOI: 10.1542/peds.2015-0966. http://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/360

Mahapatra et al. (2016). Quality of Care in Cancer: An Exploration of Patient Perspectives. J Family Med Prim Care. 2016 Apr-Jun; 5(2): 338–342. doi: 10.4103/2249-4863.192349 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084558/

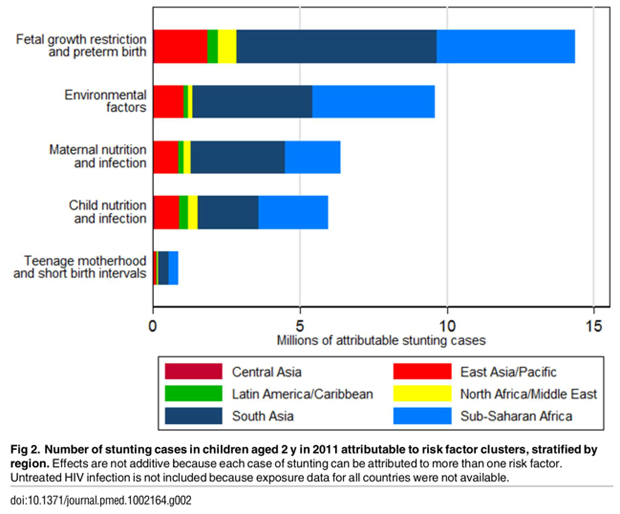

Stunting pada anak dapat menjadi indikator yang bagus terkait kesejahteraan anak dan refleksi yang akurat terhadap ketidaksetaraan sosial. Secara keseluruhan, indikator tingkat kesejahteraan anak dapat digambarkan dalam pertumbuhan yang linier (linear growth).

Stunting pada anak dapat menjadi indikator yang bagus terkait kesejahteraan anak dan refleksi yang akurat terhadap ketidaksetaraan sosial. Secara keseluruhan, indikator tingkat kesejahteraan anak dapat digambarkan dalam pertumbuhan yang linier (linear growth).