Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan kualitas perawatan. Rumah sakit dituntut memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti ilmiah. Salah satu pendekatan yang berkembang untuk menjawab tantangan ini adalah penggunaan clinical pathway atau jalur klinis.

Clinical pathway adalah rencana perawatan multidisiplin yang merinci urutan dan waktu intervensi medis untuk diagnosis atau prosedur tertentu. Jalur ini disusun secara kolaboratif oleh dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, manajer kasus, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan pasien sekaligus mengendalikan biaya.

Penggunaan clinical pathway telah berkembang pesat di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Namun, di Asia, penerapannya masih terbatas dan belum banyak dipublikasikan. Artikel ini menjelaskan pengalaman pengembangan dan implementasi program clinical pathway di sebuah rumah sakit umum akut di Singapura, dengan contoh kasus infark miokard akut tanpa komplikasi.

Apa Itu Clinical Pathway?

Secara sederhana, clinical pathway adalah panduan perawatan terstruktur yang:

- Menentukan intervensi utama yang harus dilakukan selama perawatan di rumah sakit

- Mengatur koordinasi antarprofesi kesehatan

- Menetapkan target hasil klinis yang diharapkan

- Mengurangi variasi praktik yang tidak perlu

Berbeda dengan pedoman klinis umum, clinical pathway bersifat operasional dan digunakan langsung dalam praktik sehari-hari. Dokumen ini tidak kaku, melainkan fleksibel dan memungkinkan penyesuaian sesuai kondisi pasien.

Tujuan Penerapan Clinical Pathway

Beberapa tujuan utama penerapan clinical pathway antara lain:

- Menentukan praktik terbaik ketika terdapat variasi yang tidak perlu dalam pelayanan.

- Menetapkan standar lama rawat dan penggunaan pemeriksaan atau prosedur.

- Mengoptimalkan koordinasi antar tahap pelayanan.

- Menyatukan tujuan tim multidisiplin.

- Mengumpulkan dan menganalisis data penyimpangan dari rencana perawatan.

- Mengurangi beban dokumentasi yang berlebihan.

- Meningkatkan kepuasan pasien melalui komunikasi yang lebih jelas.

Dengan demikian, clinical pathway berfungsi tidak hanya sebagai panduan klinis, tetapi juga sebagai alat audit mutu.

Tantangan Implementasi

Beberapa hambatan yang muncul antara lain:

- Kurangnya dukungan awal dari sebagian dokter.

- Kekhawatiran perawat terhadap beban dokumentasi tambahan.

- Rotasi dokter muda yang sering berganti.

- Keterbatasan sistem informasi untuk analisis data.

Solusi yang dilakukan meliputi edukasi intensif, komunikasi terbuka, penyederhanaan dokumentasi, dan penggunaan sistem database sederhana untuk pencatatan variasi.

Efektivitas dan Isu Biaya

Hingga kini, bukti ilmiah tentang efektivitas clinical pathway masih beragam. Beberapa studi menunjukkan penurunan lama rawat dan biaya tanpa menurunkan mutu, sementara penelitian lain tidak menemukan perbedaan signifikan.

Salah satu tantangan utama adalah sulitnya melakukan uji klinis acak dalam konteks operasional rumah sakit. Selain itu, pengurangan biaya rawat inap bisa saja hanya memindahkan beban biaya ke layanan rawat jalan.

Kesimpulan

Clinical pathway merupakan alat manajemen klinis yang menjanjikan dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan multidisiplin dan berbasis bukti, jalur klinis membantu mengurangi variasi yang tidak perlu serta meningkatkan koordinasi perawatan. Meskipun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap biaya, clinical pathway tetap menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di era modern.

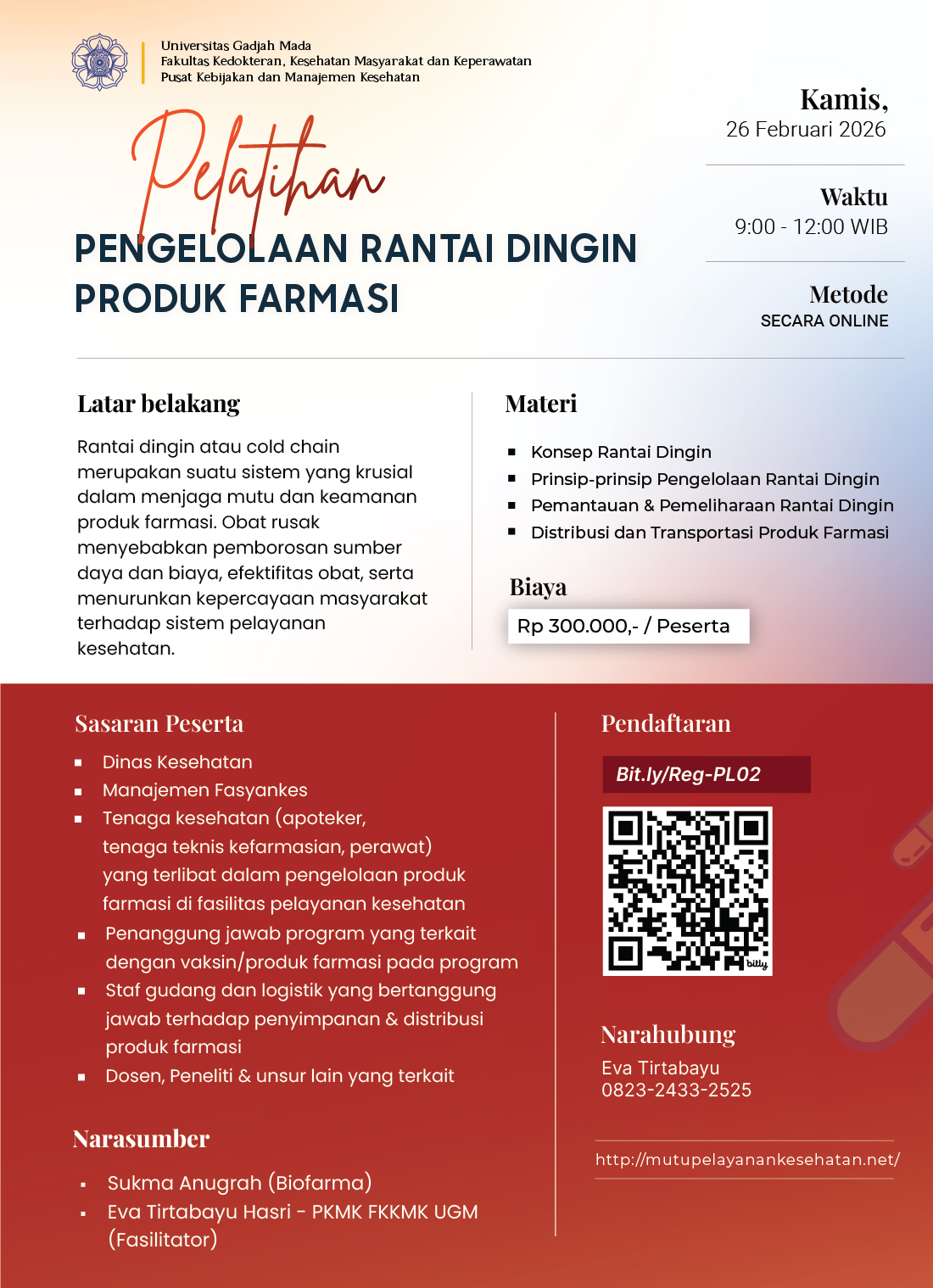

Info pelatihan: Eva Tirtabayu Hasri (0823-2433-2525)