Kebersihan tangan (hand hygiene) merupakan tolok ukur dalam upaya pencegahan penyebaran resistensi antimikroba dan mengurangi infeksi. Namun demikian kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan praktik kebersihan tangan (hand hygiene) pada saat pelayanan kesehatan masih rendah pada beberapa situasi.

Artikel berikut akan memaparkan kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan hand hygiene, dampak promosi hand hygiene pada pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan transmisi patogen, dan tingkat infeksi, serta isu-isu lain diantaranya terkait adopsi alkohol-bahan dasar hand rub sebagai perubahan sistem kritis untuk keberhasilan promosi.

Selama lebih beberapa tahun, bukti ilmiah membuktikan bahwa peran hand hygiene dalam peningkatan keselamatan pasien (patient safety) relatif meningkat, namun beberapa isu kunci masih menjadi tantangan pagi provider pelayanan kesehatan dan peneliti. Secara ringkas, tema kajian artikel ini akan membahas peran hand hygiene pada pencegahan infeksi terkait kesehatan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Praktik Cuci Tangan

Seperti telah diketahui bahwa telah cukup lama tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam upaya kepatuhan hand hygiene. Rendahnya tingkat kepatuhan cuci tangan tersebut terjadi baik di negera berkembang maupun negara sedang berkembang. Alasan mengapa hal tersebut terjadi bervariasi dan bergantung pada kondisi dan sumber daya yang tersedia. Namun faktor-faktor yang paling sering diobservasi terkait rendahnya tingkat kepatuhan cuci tangan antara lain:

- Terrmasuk kategori tenaga profesional tertentu (yaitu; dokter, asisten perawat, fisioterapis, teknisi)

- Bekerja di area perawatan khusus (yaitu; perawatan intensif, operasi, anestesiologi, obat darurat)

- Kekurangan staf dan kelebihan beban pekerjaan

- Penggunaan APD dan atau sarung tangan

Kebersihan tangan petugas kesehatan sangat penting karena dapat menjadi media perpindahan bakteri patogen ke pasien, namun praktik cuci tangan ini terindikasi berisiko tinggi tidak dipatuhi oleh tenaga kesehatan, seperti pada saat sebelum kontak dengan pasien atau prosedur antiseptik.

Banyak faktor yang berperan dalam ketidak patuhan cuci tangan, diantaranya; persepsi dan pengetahuan terhadap risiko transmisi dan dampak infeksi terkait kesehatan, tekanan sosial, keyakinan tenaga kesehatan terhadap self-efficacy mereka, evaluasi manfaat yang dirasakan dibandingkan dengan hambatan yang ada, dan niat untuk melakukan cuci tangan.

Perilaku kebersihan tangan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis praktik, yakni:

- Praktik inherent hand hygiene

Praktik cuci tangan yang dilakukan ketika tangan terlihat kotor, lengket, atau berpasir - Praktik elective hand hygiene

Praktik cuci tangan yang tidak termasuk dalam kategori inherent. Untuk tenaga kesehatan komponen perilaku cuci tangan ini mirip dengan interaksi sosial pada umumnya seperti berjabat tangan. Untuk pelayanan kesehatan , hal itu termasuk ‘menyentuh’ pasien (misal: melakukan pengecekan denyut nadi atau tekanan darah) atau ketika terjadi ‘kontak’ dengan benda mati disekitar pasien

Dampak Promosi Hand Hygiene pada Healthcare Associated Infection (HCAI)

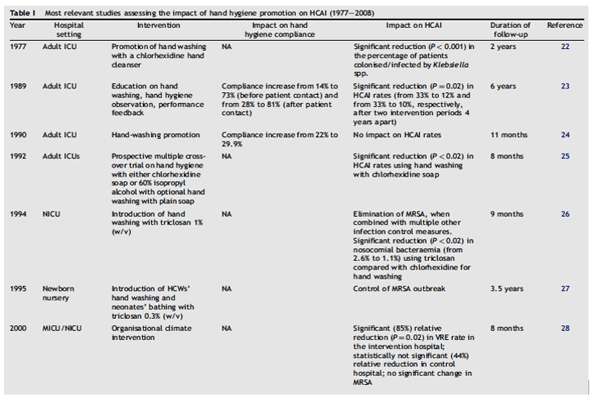

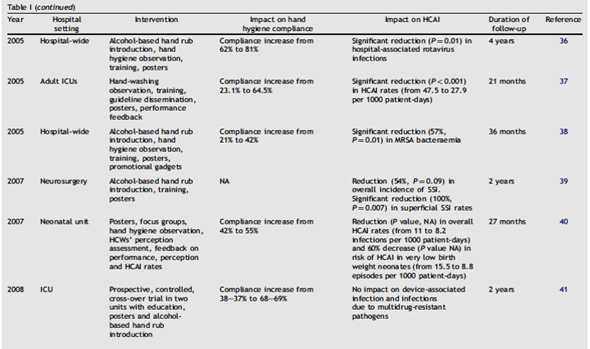

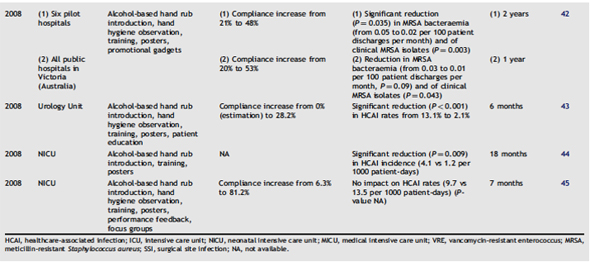

Pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan bukti meyakinkan bahwa peningkatan praktik cuci tangan atau upaya penerapan hand hygiene dapat menurunkan tingkat infeksi. Lebih dari 20 rumah sakit, menjadi dasar penelitian dampak praktik hand hygiene terhadap risiko Healthcare Associated Infection telah diterbitkan selama kurun waktu 1977-2008.

Terlepas dari keterbatasan penelitian, hampir semua laporan menunjukkan hubungan sementara antara peningkatan praktik hand hygiene dan penurunan infeksi dan tingkat transmisi silang. Sebagian besar investigasi dilaksanakan pada pasien dewasa dan neonatal di Intensive Care Units (ICUs) dan sebagian besar atau mayoritas memperkenalkan penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol terkait dengan komponen promosi.

Di banyak negara, berbagai bukti dari penelitian memaparkan efektivitas praktik hand hygiene cukup meyakinkan pemerintah untuk menginvestasikan sumber daya pada praktik penerapan hand hygiene pada kampanye nasional maupun sub-nasional. Namun demikian sebagian besar bukti menyebutkan bahwa temuan tersebut merefleksikan intervensi pada penerapan di pelayanan kesehatan negara berkembang. Untuk itu penelitian lebih lanjut memerlukan evaluasi terkait efikasi setiap elemen kunci pada startegi multimodal, melakukan penilaian pada penerapan di situasi yang memiliki sumberdaya terbatas, dan untuk mengumpulkan informasi solusi yang berhasil dengan melakukan adaptasi.

Berdasar penelitian yang dilakukan pada artikel ini, peningkatan kepatuhan praktik hand hygiene tidak melebihi 81%. Salah satu penelitian yang diikuti atau dipantau selama 8 tahun menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan praktik hand hygiene maksimum berada di angka 66% dan berhasil secara paralel menjaga capaian pengurangan HCAI pada tingkat <10%. Sedangkan tujuan pencapaian tingkat kepatuhan di angka 100% tampaknya relatif sulit dicapai karena kompleksitas berbagai faktor berpengaruh pada perilaku tenaga kesehatan terkait performa praktik hand hygiene. Untuk itu perlu pertimbangan khusus dan berhati-hati dalam menentukan tingkat kepatuhan praktik hand hygiene untuk menghindari kegagalan dan kefrustasian.

Isu-isu terkait Penggunaan Hand Rubs Berbahan Dasar Alkohol

Penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol dipertimbangkan sebagai standar ‘emas’ untuk praktik hand hygiene pada sebagian besar situasi klinis. Rekomendasi ini didukung oleh CDC dan WHO dan berbagai pedoman nasional hand hygiene.

Penekanan yang kuat di pedoman dan ketersediaan tools hand rub berbahan dasar alkohol sebagai faktor kunci peningkatan praktik hand hygiene, memunculkan isu pengadaan dan biaya produk, sehingga feasibilitas rekomendasi ini menjadi tantangan tersendiri khususnya di negara-negara berkembang.

Data pada pemasaran global produk komersial – hand rub berbahan dasar alkohol di tahun 2007 menunjukkan angka US $ 3 milyar, dengan peningkatan 16,3% dibandingkan pada tahun 2003, yang sebagian besar diobservasi di Eropa dan Amerika Utara.

Penerapan toolkit pada Pedoman WHO mengenai Hand Hygiene di Fasilitas Kesehatan meliputi pedoman produksi lokal untuk menghasilkan hand rub berbahan dasar alkohol di farmasi rumah sakit atau di fasilitas lainnya untuk penggunaan lokal. Dua formulasi yang disarankan: satu berdasarkan ethanol 80% v/v, satu berdasarkan isopropyl alcohol 75% v/v, keduanya termasuk hydrogen peroxide 0,125% v/v dan glycerol 1,45% v/v. Produksi lokal ini banyak dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan dan secara hati-hati di monitor dan dievaluasi oleh WHO di beberapa tempat.

Kontroversi Isu-isu Terkait Penggunaan Hand Rub Berbahan Dasar Alkohol dan Penyebaran Clostridium Difficile

Meluasnya penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol sebagai standar ‘emas’ pada penerapan hand hygiene di fasilitas kesehatan diikuti dengan perhatian terhadap kurangnya efikasi terhadap patogen pembentuk spora. Namun demikian, terlepas dari iodofor, meskipun pada tingkat konsentrasi yang lebih tinggi daripada penggunaan antiseptik, tidak ada agen hand hygiene (termasuk alkohol, chlorhexidine, hexachlorophene, chloroxynol, dan tricolsan) sporicidal andal melawan clostridium atau bacillus spp.

Beberapa penelitian dilakukan terkait isu tersebut. Dan baru-baru ini beberapa penelitian menunjukkan kurangnya hubungan antara penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol dan kejadian isolat klinis dari C. difficile. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik kurangnya dukungan terhadap penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol untuk perawatan pasien dibandingkan keterkaitan C. difficile dengan penyakit hanya akan membahayakan keselamatan pasien secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dapat dirangkum bahwa intervensi multimodal menjadi strategi yang paling sesuai untuk menentukan perubahan perilaku peningkatan kepatuhan praktik hand hygiene dan mengurangi tingkat Healthcare Associated Infection (HCAI). Pengenalan penggunaan hand rub berbahan dasar alkohol dan program edukasi berkelanjutan menjadi kunci faktor untuk mengatasi kendala infrastruktur dan membangun peningkatan pengetahuan, yang didukung oleh administrator fasilitas kesehatan dan komitmen dari pemerintah nasional dan lokal.

Dirangkum Oleh : Lucia Evi Indriarini, MPH.

Referensi : B. Allegranzi , D. Pittet. 2009. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. Journal of Hospital Infection (2009) 73, 305e315