Kepuasan pasien masih merupakan salah satu faktor penting untuk menilai mutu pelayanan kesehatan dan memperkirakan outcome pelayanan yang positif. Pada artikel ini akan dipaparkan hasil studi pengaruh persepsi pasien HIV/AIDS terhadap mutu pelayanan kesehatan yang terkait dengan penggunaan antiretroviral sebagai pengobatan di Manaus Brazil.

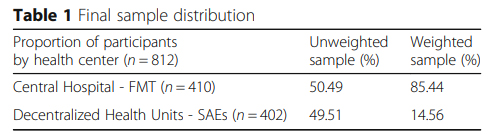

Penelitian menggunakan non-randomized dan analisis cross sectional untuk mengeksplorasi hubungan antara kepuasan pasien dan kepatuhan penggunaan obat antiretroviral sebagai perawatan pasien HIV/AIDS. Studi ini juga membandingkan antara kepuasan pasien di rumah sakit utama di kota dengan fasilitas kesehatan di daerah. Menggunakan data respon dari survei terhadap 812 pasien dan data kesehatan dari 713 pasien, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi untuk mengidentifikasi karakteristik fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan tingginya tingkat kepuasan pasien dan tingginya tingkat kepatuhan menggunaan obat antiretroviral.

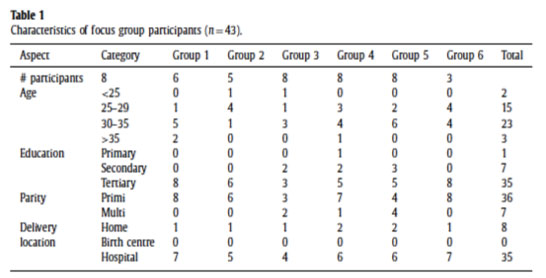

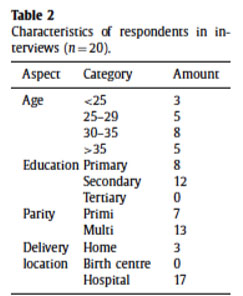

Berikut adalah tabel distribusi responden dalam penelitian ini:

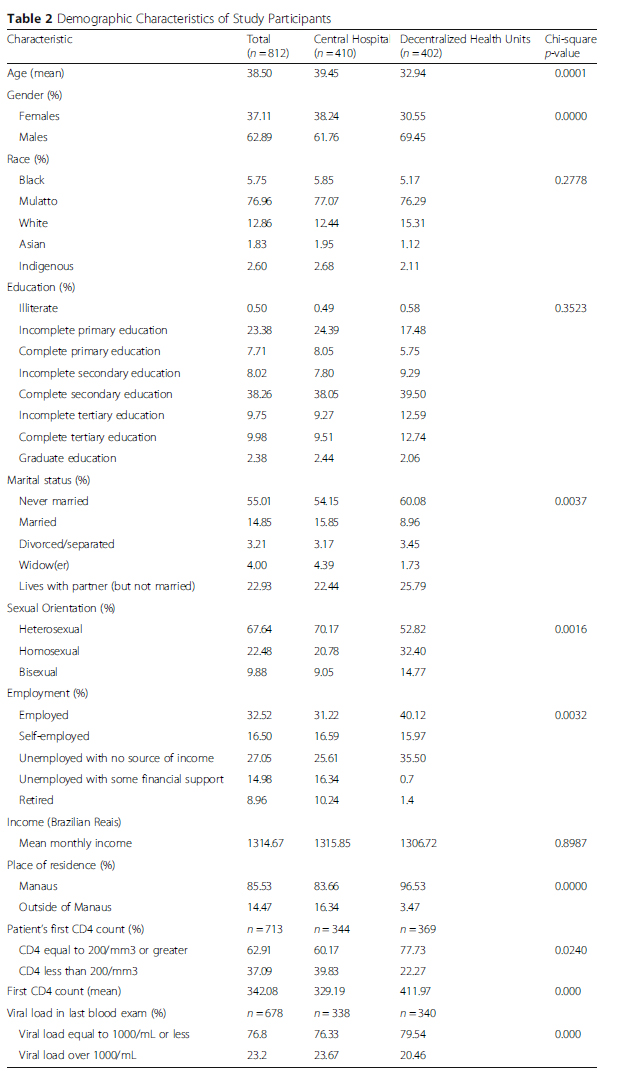

Responden penelitian merupakan pasien dengan HIV/AIDS berusia 18 tahun atau lebih, berjenis kelamin pria dan wanita, yang pernah setidaknya berkunjung satu kali di fasilitas kesehatan. Pasien baru tidak dijadikan responden dalam penelitian ini karena survei kepuasan yang dilakukan berdasarkan pada kepuasan terhadap konsultasi terakhir pasien pada saat berobat ke fasilitas kesehatan. Sedangkan demografi karakteristik responden secara detil adalah sebagai berikut:

Dua pertanyaan utama dalam penelitian ini mencakup:

- Apa yang paling relevan di fasilitas kesehatan terkait faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien yang tinggi (Model spesifikasi yang dipergunakan: Kepuasan Pasien= F(karakteristik fasiitas kesehatan, karakteristik pasien)

- Apakah tingkat kepuasan pasien yang tinggi menyebabkan tingginya tingkat kepatuhan penggunaan obat antiretroviral (Model spesifikasi yang dipergunakan: Kepatuhan penggunaan obat antiretroviral= F(kepuasan pasien, karakteristtik pasien)

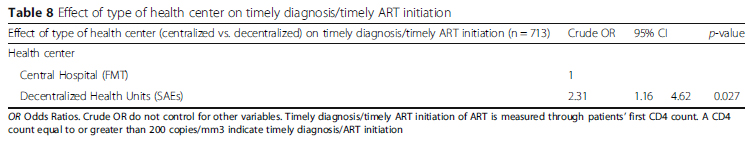

Hasil penelitian menyebutkan bahwa ditemukan hubungan yang jelas dan positif antara kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan dan kepatuhan penggunaan obat antiretroviral. Pasien yang memilik akses lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanannya (kenyamanan lokasi, kemudahan waktu perjalanan, dan waktu tunggu yang singkat) memiliki tingkat mutu pelayanan yang tinggi dan juga kepatuhan penggunaan obat antiretroviral. Studi ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan pasien lebih tinggi di fasilitas kesehatan daerah dibandingkan dengan pasien yang memperoleh pelayanan di rumah sakit utama.

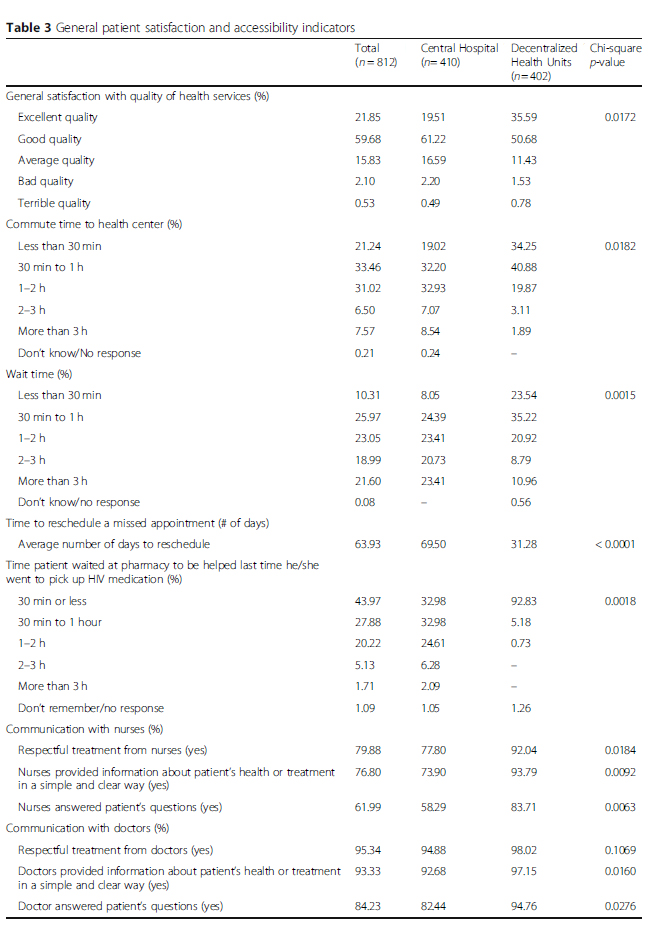

Berikut adalah tabel kepuasan pasien secara umum dan indikator aksesbilitas yang dihasilkan pada penelitian ini:

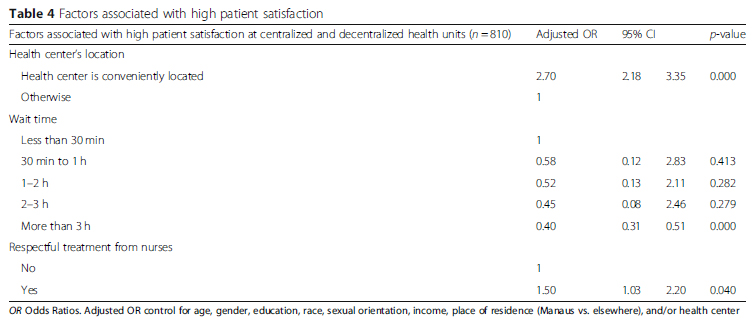

Sedangkan faktor-faktor yang berhubngan dengan kepuasan pasien ditampilkan secara lengkap pada tabel berikut:

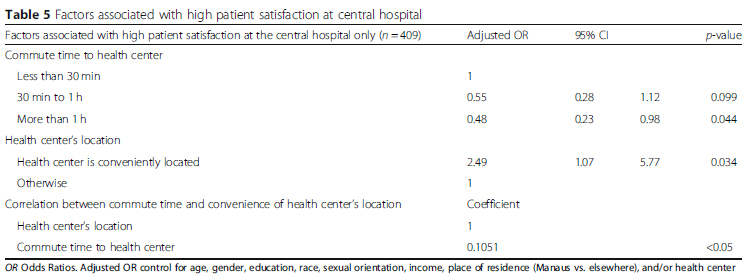

Penelitian ini juga membandingkan antara faktor-faktor terkait kepuasan pasien yang ada di rumah sakit pusat/utama dengan faktor-faktor terkait kepuasan pasien di fasilitas kesehatan daerah, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

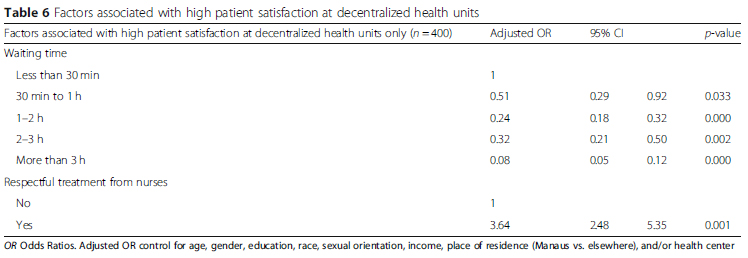

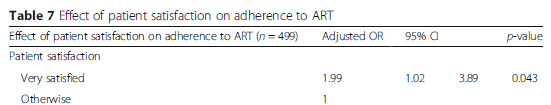

Selain membandingkan tingkat kepuasan pasien di dua fasilitas kesehatan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji dampak kepuasan pasien terhadap tingkat kepatuhan penggunaan obat antiretroviral, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut:

Penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman pasien pada saat memperoleh perawatan di fasilitas kesehatan dapat meningkatkan outcome kesehatan yang diharapkan. Banyak faktor lain berperan penting pada kepatuhan atau ketidakpatuhan pasien menggunakan obat antiretroviral yang berada di’luar’ kendali fasilitas kesehatan. Namun temuan yang perlu ditekankan adalah fasilitas kesehatan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan obat antiretroviral dengan meningkatkan pengalaman postif pasien saat mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Studi ini juga dapat menunjukkan adanya manfaat potensial dari pelayanan kesehatan daerah untuk meningkatkan kepuasan pasien dan kepatuhan penggunaan obat antiretroviral.

Dirangkum oleh : Lucia Evi Indriarini, MPH.

Sumber : Leon et al. (2019). HIV/AIDS health services in Manaus, Brazil: patient perception of quality and its influence on adherence to antiretroviral treatment. BMC Health Service Research. 19:344. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4062-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6543648/pdf/12913_2019_Article_4062.pdf